この問題は、

先日考察した京都大学の2007年の問題5と同じ内容だ!だから、基本的には同じ内容のことを答えればよい。京都の過去問を勉強していた人にとっては、この問題1は「楽勝問題」だったかもしれない。京都の場合には、行列Aは具体的には与えられなかったが、東大では具体的な計算となった。その辺で手間取ったり時間をロスした人はいるかもしれないが、これだけ同じ内容の問題なのだから「この問題は簡単だった」といっておこう。とはいえ、初めてこの問題を見た人は、いろいろ気にしなければならない細部に時間を取られて、意外に手こずったかもしれない。知っている人が得をするという、明暗がはっきり分かれたタイプの問題だったのでは。

いずれにせよ、この問題は、入試問題作成者にとても気に入られているようで、きっと、またどこかで出題されるはず。しっかりやっておいて損はないだろう。もしかすると、また東大や京大でも出題されるかも。大学に受かってしまった人も、大学の数学や物理で必須の、固有値問題や一次独立性といった項目に関連するので、その辺りでつまずいた人は、この問題を手がかりにして先を進む事も可能だろう。

さて、京都大の場合はm回目の演算の後に最初のベクトルに戻ったが、東大では6回目に戻るという設定で、具体的な数が与えられているのが今回の特徴だ。(どうも、昔m=3の場合が京都で出されたことがあったらしい。次はきっとm=5とか8だろう...)

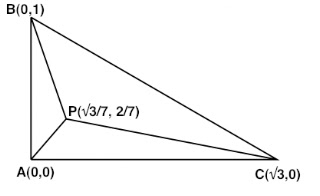

まず、ベクトルP0=(x0,y0)=(1,0)が基準点となる。この基準ベクトルを、問題文で与えられた変換を繰り返し作用させることで、P0→P1→....→P6→....と次々に「動かして」いく。変換の仕方は問題文に与えられており、

|

| 式(1) |

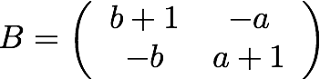

だ。右辺が線形結合になっているのを見て、すぐにこの式は一次変換と見抜くべし。つまり、行列Aを

|

| 式(2) |

とおくと、P(n+1) = AP(n)になっている。

この式より、P(n)=AP(n-1)=AAP(n-2)=....=A

nP(0)であることが導ける。今回はn=6で元に戻るというから、P(0)=A

6P(0)である。これは、行列B=A

6に対する「固有値方程式」のように見える(Bが単位行列の場合は、自明な恒等式になる)。その固有値は1。

この式の両辺にAを再度作用させると、P(1)=A

6P(1)も成立することが示せる。これも固有値1の固有方程式のように見える。同じ操作を繰り返すと、P(2),P(3),...などと、たくさんのベクトルに対し、固有値1の固有値方程式らしき関係式が得られる。問題文で、「P(0)からP(5)は異なる点(ベクトル)」ということになっていることは忘るべからず。

京大2007の結果を再利用すると、これらのベクトルが一次独立な場合、A

6は単位行列になることが証明できる。まずは、この場合を考察する。前に確認したように、二次元空間では、一次独立なベクトルは2つ。最初に選ぶベクトルは任意にとれるからP(0)でよい。もう一つの(そして最後の)一次独立なベクトルは、P(0)と異なるというP(1)からP(5)までのいずれかのベクトルかも、と考えるのは自然だろう。その内のどれかが、一次独立だと仮定しよう。どれをとっても結論は変わらないので、便利なP(1)を一次独立のベクトルとしよう。京大の問題のところで議論したように、この場合A

6=Eという結論になる。

Aを上の形のまま利用すると計算が大変になるので、まずはAの固有値方程式、Av=λv(ただし、vは固有ベクトル、λは固有値)を考えることにする。狙いは、得られた固有ベクトル2つから形成される正則な行列Qによって、Aを対角化することだ。

Q=(v1 v2)というようにつくる。京大2007のところで考察したように、v1とv2が独立ならばPは逆行列をもつ。ということは、v1とv2が異なる固有値を持てば(つまり重解でなければ)、Qは必ず正則(つまり逆行列を持つということ)になるという意味でもある。ということで、Aの固有値問題をここで解いてしまう。

固有値問題の解き方の手順は、まずAv-λv=0という風に右辺を左辺に移行し、次に(A-λE)v=0とベクトルで「因数分解」する。もし行列A-λEが逆行列をもてば、v=0つまりvは零ベクトルになってしまう。固有値問題では零ベクトルでないものを探すのが「仕事」だから、これはまずい。ということで、A-λEが逆行列を持たない条件、つまり行列式が0、det(A-λE)=0、が成立する必要がある。このλに関する方程式を固有値方程式という。2次元空間では固有値方程式はλについての2次方程式になるので、中学生でも解ける。今回の行列Aについて固有値方程式を解くと、λ=a±ibとなる。複素共役な2つの数が固有値になるというわけだ。それぞれの固有値に対応した固有ベクトルをAv=λvより求め、それを使ってQ=(v1 v2)を作る。とはいえ、今回の問題ではQを実際に計算する必要はない。大事なのは、

|

| 式(3) |

という具合にAを対角化できるということだ。

今はA

6=Eが成立するので、この式の両辺において、左側からQ

-1、右側からQを掛ける。Q

-1A

6Q=(Q

-1AQ)

6だから、(Q

-1AQ)

6 = Eという結果を得る。すなわち、

|

| 式(4) |

が単位行列だということになる。(上の式を見ればわかるように、対角化した理由はひとえに、対角行列の冪乗は対角要素の冪乗になる、という性質を使いたかったからだ。)すなわち(a±ib)

6=1が求めるべきa,bに関する条件式となる。これは1の六乗根を求めよ、という風に読み替えることができる。

ここで、

先日議論したばかりのオイラーの公式が活躍する。六乗根の解は6つあり、それらをガウス平面(複素平面)にプロットすると正六角形の形に配置されることを、

以前確認した。6つの解の内2つは実数解で±1となる(自明な解と言ってもいいかも)。残りの4つは複素解となるが、六角形の形を考えれば、2組の複素共役な数になっているはずだ。つまり、a+ibとa-ibは六乗根の解であり、かつ複素共役だから、z=a+ib (a,bは正負いずれの値もOK)と書いて統一し、z

6=1の解を求める形でaとbを計算すればよい。ごちゃごちゃ書いたが、極座標表示に慣れていれば、答えは簡単でz=exp(2πik/6)=exp(iπk/3)、ただしk=0,1,2,3,4,5となる。ただ、k=0とk=3は実数解+1と-1に対応しているので除外する。オイラーの公式を使うと、exp(iπk/3)=cos(kπ/3) + i sin(kπ/3)となるから、実部がa、虚部がbに対応する。従って、a=cos(kπ/3)、b=sin(kπ/3), k=1,2,4,5ということになる。複素共役の観点からすると、k=(1,5), (2,4)という組(ペア)に分類される。

ここで考察を止めると「部分点」になってしまうから、気をつける必要がある。三角関数の中身kπ/3は分母に3が入っている。一方、P(n)、n=0,1,2,3,4,5は全て異なる点だという注文が問題でついている。nの中に3の倍数は一つあり、この場合(a+ib)

3=exp(ikπ/3)

3=exp(ikπ)となる。k=(2,4)のペアの場合、exp(2πi)=exp(4πi)=1となり、P(3)=P(0)となってしまう。したがって、この場合は除外しないといけない。一方、k=(1,5)のペアの場合、exp(iπ)=exp(5πi)=-1となるので、P(0)=-P(3)となり、符号の分だけ辛うじて基準点と異なる点に行き着く。したがって、k=(1,5)の場合だけを採用する。

cos(π/3)=cos(5π/3)=1/2であり、sin(π/3)=-sin(5π/3)=√3/2なので、(a,b)=(1/2,±√3/2)が答えとなる。予想通り、複素共役な結果が得られた。

さて、一次独立な2つのベクトル(これを基底と呼ぶ)がP(0)〜P(5)の中に含まれている場合については上の考察でよい。しかし、もし一次従属だったらどうか?これは、京大の問題で気にしたポイントだ。P(0)〜P(5)がすべて従属でありながrも、異なる点であるためには、これらのベクトルがすべて比例関係にあればよい(つまり幾何的には平行ということ)。つまり、P(1)=αP(0)である。このとき、αは1には選べない(そうだとするとP(1)=P(0)となって題意に反する。また、P(2)の場合について考察すると、α=-1の場合も除外しなくてはならなくなる)。P(1)=AP(0)だから、実はこの従属の関係式は、固有値方程式AP(0)=αP(0)に相当する。もちろん、上で計算したようにα=a±ibだ。Aを固有値方程式に5回作用させると、A

6P(0)=α

6P(0)を得る。が、これはP(0)に等しい訳で、α

6=1という条件式が得られる。ここからは、一次独立の場合と同じ論法でいける。つまり、一次独立だろうが、一次従属だろうが、結果は同じになる。

考察1

どうも高校生たちは、Aを回転行列R(θ)とスケーリング行列S(μ)の組み合わせとして解いているようだ。S(μ)は対角行列なのでR(θ)と可換。したがって、A=S(μ)R(θ)=R(θ)S(μ)と好きな順番にすることができる。今回はこの性質には気付かなかったが、遠い昔自分が受験生だったときは、このタイプの計算をよく練習した記憶がある...たしかに対角要素がaで統一されているし、非対角要素は符号だけ異なるbと-bだ。これは回転行列の構造とよく似ている。スケーリングファクターをμとすると、a=μcosθ, b=μsinθという関係が成り立つから、μ

2=a

2+b

2が成り立つ。この解釈は物理的に問題を理解する上ではとても役に立つだろう。

考察2

a=0の場合。このとき、行列は反対称行列と呼ばれる。反対称行列の定義は、転置行列が符号を変えた最初の行列に等しくなるというものだ。つまりAt=-Aだ。これにより、対角要素はすべて0になることが保証される。行列Aのi行j列にある行列要素をA(i,j)と表すとすると、A(i,j)=-A(j,i)。j=iの時は、A(i,i)=-A(i,i)だから、A(i,i)=0となる。

また、反対称行列の固有値は一般に純虚数となる(三次元、4次元に留まらず、一般のn次元で成立する)。今回の東大の問題は2次元だがこの性質が確認できる。つまり、Aの固有値はλ=a±ibだが、a=0のとき(反対称行列)はλ=±ibとなり、純虚数となる。

さらに、反対称行列の行列式は、必ずある数の平方になる。今回の問題でも、det(A)=b2になるから、やはり平方数だ。実はこの「ある数」、つまり行列式の平方根、はパフィアン(英語風の発音だとファフィアン。オリジナルはドイツ語で、Pfaffianと綴る)と呼ばれる量だ。この量を発明したのは、ドイツの数学者パフ。彼はガウスの先生でもあった。

2次元の場合は、Pf(A)=bとなる。一般化してdet(A)=(Pf(A))

2と書いても同様に成立する(次元が高くなっても成立するということ)。実は、物理学では最近パフィアンを使い出した。量子ホール効果とか、量子計算とかで登場する。実は、超伝導の理論で有名になったペアリング(対相関)にパフィアンは非常に関係が深いのだ。量子計算でも2電子系のエンタグルメント(つまりペアリング)の議論の延長上にパフィアンが登場する。

次は問題4に進んでみよう。