私の方針は以前より首尾一貫している。デカルトの編み出した代数幾何である。 幾何の問題を代数の問題に書き直すのである。こうすれば、定理を忘れた時には、連立方程式や判別式の計算をするだけで答えが手にはいる。

代数幾何学でもっとも重要なのは、どのような座標系を選ぶかである。うまい座標系を選べばあっという間に解にたどり着ける問題でも、まずい座標系で解き始めると本当に苦労することがある。これは物理学でも同じことで、最初に選んだ座標系では手も出せないような多体問題が、カノニカル変換によって座標変換するとあっという間に解けてしまったりする。超電導のBCS理論で出てくるボゴリウボフ変換がそのよい例だ。「実粒子」ではなく、見方を変えて「準粒子」を用いて問題を解いた方が見通しがよくなるのである。

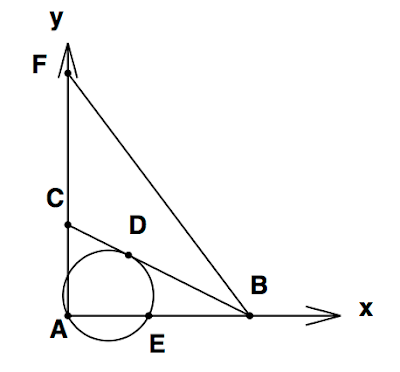

さて、センター試験の第5問では直角三角形が出てくる。2次元のデカルト座標系 は直交座標だから、原点に点Aを合わせ、線分ABがx軸に、線分ACがy軸になるように選ぶと自然な座標系の選び方となる。

次に、点A(原点)を通り、直線BCに接するような円を考え、この円とABの交点のうち、Aでない点をEとする。したがって、O=A(0,0), B=(2,0), C=(0,1)となる。問題ではいきなりBDの長さを計算させているが、ここではあえて、円の方程式を求めた後、連立方程式を用いてDとEの座標を計算してみよう。まず円の方程式を\[ (x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2\]とおく。この円は原点を通るので\[p^2 + q^2 = r^2\]であることがまず示せる。したがって、円の方程式は\[x^2 -2px + y^2 - 2qy = 0\]となる。次に、直線BCの方程式は\[y= -\frac{1}{2}x + 1\]であることはすぐにわかる。この直線と円は接するというので、連立方程式から得られる二次方程式の判別式が0とならねばならない。yを消去して、xについての2次式を計算すると、\[5x^2 - 4(2p-q+1)x+4(1-2q)=0\]を得る。判別式が0となるので\[ \{2(2p-q+1)\}^2 - 5\cdot 4(1-2q) = 0\]である。最後に、この接点は点Dに他ならず、それは直線BCと直線ADの交点である。直線ADの方程式は\[y=x\]に他ならない(直角の2等分線だから)。したがって、連立方程式を解くことで、ADとBCの交点の座標Dが求まり、それはD(2/3,2/3)となる。円の方程式にこの値を代入すると、\[p+q = \frac{2}{3}\]を得る。これを判別式=0の条件に代入してqを消去すると、pに関する二次式\[\left(3p-\frac{4}{3}\right)^2=0\]を得るが、この方程式の解は簡単に求まって\(p=\frac{4}{9}\)の重解である。また\(q=\frac{2}{9}\)であることも容易に計算できる。同様に、円の半径の自乗は\(r^2 = p^2 + q^2 =\frac{20}{81}\)と計算される。以上より、円の方程式は\[\left(x-\frac{4}{9}\right)^2 + \left(y-\frac{2}{9}\right)^2 = \frac{20}{81}\]である。

点Eの座標は円がx軸と交わる場所であるから、上の方程式にy=0を代入し、xについての方程式\[\left(x-\frac{4}{9}\right)^2 + \frac{4}{81} = \frac{20}{81}\]を解けばよい。この方程式の解は\(x=0, \frac{8}{9}\)となるが、最初の解は点Aに相当するので、2つ目の解を選ぶ。つまり\(E(\frac{8}{9},0)\)である。

点A,B,C,D,Eのすべての座標がわかってしまったので、あとはピタゴラスの定理を駆使して2点間の距離を計算するだけで、線分の長さはすべて手にはいる!これが「代数」幾何の強みに他ならない。(もちろん、幾何の定理を知っていれば試験中にもっと早く計算できるかもしれない。しかし、その定理を覚えるためには勉強時間を長くしなくてはならないし、万が一忘れてしまったらその勉強時間は無駄になってしまう。)

ではいつものように、以上で得た情報を元にpostscriptで作図してみよう。

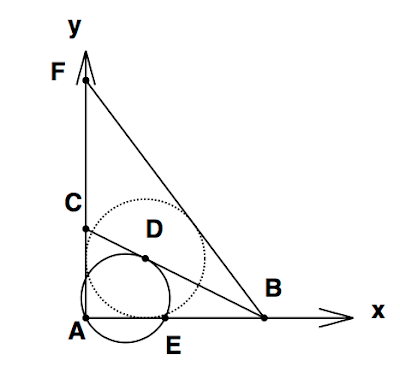

最後の問題は、重心、外心、内心の3種類の点の定義を覚えているかどうか、というある意味「つまらない質問」である。が、これも代数幾何でなんとか突破できると思う。答えは内心であるが、それは\(\angle ABC = \angle FBC\)を示すことで証明できる。

ちなみに、重心や外心ならば、AC=FCとなっているはずだが、明らかにそれは成り立っていない。さらに外心ならばAC=FCであるのみならず、CBはx軸に平行な直線であるべきだが、あきらかに傾きを持っている。重心と外心はしたがって候補から簡単に外れる。消去法で答えは内心となるのだが、これでは「問題が解ける」だけであって、数学の研究とはならない。積極的な方法(active approach)で内心であることを示そう。

方法はいろいろあるが、一つの方法としては\[\tan\angle ABF = \frac{2\tan\angle ABC}{1-\tan^2\angle ABC}\]を確認することである。これは簡単に確認できる。

ちなみに、この内心を中心とする内接円は\[(x-\frac{2}{3})^2+(y-\frac{2}{3})^2 = (\frac{2}{3})^2\]で表される。