二次形式という数学の概念がある。二次式というのは二次

以下の項を含む多項式のことだが、二次形式というのは二次だけの項からなる多項式のことだ。二次元の場合、自由度はxとyしかないので、二次形式に含まれるのはx

2, y

2, そしてxy(=yx)ということになる。これらの線形結合はしたがって、

|

| 式(1) |

となる。xyの項の係数をわざわざ2bとおいたのは、後できれいな形になるようにしたかったからだ。最初はなにが「きれい」なのかわからないだろうから、単にbと書いておいたって構わない(「2」のご利益については、後でわかるだろう)。

f(x,y)=定数、とおけば、これは二次曲線を表すが、二次形式の場合は円錐曲線、すなわち楕円、放物線、そして双曲線に相当する曲線を表すことになる。たとえば、b=0とし、a>0, c>0と選べば、f(x,y)=定数、は楕円を表すことになる。この間、

パンスターズ彗星の軌道が双曲線軌道だという議論をしたが、その議論を深めるには二次形式を学んでおく必要があるというわけだ。

さて、上の二次形式を行列で表現すると次のようになる。

|

| 式(2) |

真ん中の行列をAで表すとすると、その転置行列はもとの行列に等しいことはすぐに確認できる。つまり, A

t=Aが成り立つ。このような行列を「対称行列」という。a,b,c,dがすべて実数のとき、Aを実対称行列という。(この行列の形をみれば、式(1)で、なぜbではなく、2bとしたかわかるであろう。)

実対称行列が対角化できれば、非常に便利になる。これは、楕円の表現において、長軸短軸(主軸ともいう)にそって座標系をセットするのようなものだ。物理でいう「内部座標」の導入だ。詳細については、別の機会に譲る。

まず確認すべきなのは、「n次の実対称行列は必ず対角化できる」という定理だ。この証明は大学の線形代数の講義でやるが、今は省略し、定理が正しいことを受け入れることにする。

次に必要なのが、実対称行列の固有ベクトル同士は直交し、固有値はすべて実数となる、という定理だ。これは、量子力学で使う「n次のエルミート演算子は対角化可能で、固有値は実数となり、固有ベクトルは互いに直交しあう」という定理の特別な場合に対応する。というのは、エルミート演算子というのはA=A

*tが成り立つ演算子のことをいうが、実対称行列の場合はA=A

*かつA=A

tなので、エルミート演算子に含まれるからだ。(注意:複素対称行列はエルミート演算子ではない。)

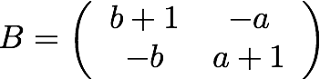

ここで二次の正方行列の場合に話を戻し、式(2)で与えられたような実対称行列の固有値と固有ベクトルを求めてみよう。

固有値方程式は以前やったように、行列式の形で表すことができる。具体的には、固有値λに対し、|A-λE|=0となる。2次の場合、この行列式はλについての2次方程式であり、実対称行列Aに対しては、

|

| 式(3) |

となる。ここで、Tr(A)=a+c, det(A)=ac-b

2だ。この2次方程式の解は実数になるということが定理で保証されていると上述したが、本当にそうか確かめてみよう。判別式は

D=Tr(A)

2-4det(A)

=(a+c)

2-4(ac-b

2)

=(a-c)

2+4b

2 ≧0

となって、たしかに実数解をもつことが確かめられる。

2つの固有値を計算すると

|

| 式(4) |

となる。これに対応する固有ベクトルを計算すると、

|

| 式(5) |

ただし、N

±は規格化因子で、それぞれ

|

| 式(6) |

で与えられる。直接計算して確かめることができるが、固有ベクトルは直交している、つまり内積は0(v

+・v

-=0)だ。

前にもやったように、ここで固有(列)ベクトルを並べて、行列Uをつくると、この行列は直交行列になっている、すなわちU

tU=E。(これは実ユニタリー行列と呼ぶこともできる。)この直交性を確かめてみる。まずUは

|

| 式(7) |

となる。計算してみるとU

tU=Eが成り立つことはすぐにわかる。

ここで、

昨日考察した逆行列の問題に行き当たる。つまり、U

tU=EならUU

t=Eが自動的に成り立つかどうか?という疑問だ。昨日の考察を踏まえれば、「成り立つ」ということになるのだが果たしてどうだろうか?計算はかなり面倒になるが、最後までやりきると、ちゃんと成立することが確認できる。

さらに、上の関係式が成り立つということは、U

t=U

-1であることを意味するが、本当にそうなっているだろうか?まず行列式を計算すると(面倒だが)det(U)=-1を得る。これはユニタリー行列の条件|det(U)|

2=1を満たしている。

次に、Uの転置行列と、逆行列を形式的に書いてみると

|

| 式(8) |

と

|

| 式(9) |

となる。一見したところ、この2つの行列が等しいなんて思いもしないのだが、等しいはずであるから、それを確かめてみよう。全部やるのは大変なので、左上の要素についてここでは確かめてみる。

|

| 式(10) |

信じて最後まで計算すれば、ちゃんと等しいことが証明できる!

ということは、一番簡単な表現を使って、

|

| 式(11) |

と表すことができるということだ。したがって、Uも簡略化できて、

|

| 式(12) |

と書ける。この構造は回転変換の構造とよく似ていることに気付かれたであろう。しかし、回転変換は行列式が1であり、Uの行列式は-1なので、全く同じというわけではない。

これは鏡映反転と関わりがある。例えば、x→-x, y→yという変換Lは

|

| 式(13) |

という一次変換で表せる。この辺りの考察はまた後で行うことにしよう。

以上の結果をまとめると、U

tAUが対角行列となり、

|

| 式(14) |

このとき、座標系(x',y')は直交変換Uによって(x,y)に移される。すなわち、

|

| 式(15) |

この新しい座標系の下では、二次形式はf(x',y')=λ

+x'

2+λ

-y'

2という形に簡素化される。これは高校で習う円の方程式を含む楕円や双曲線といった円錐曲線の方程式の標準形になっている。つまり、楕円などの円錐曲線を「斜め」からみると、式(1)あるいは式(2)のように非対角項(xyのこと)が生じて、数学的に扱いにくくなってしまうが、うまい座標系へと適当に移ってやれば、簡単な表現へと乗り移ることができるのだ。これは楕円などの円錐曲線を「真っすぐに」みることに対応する。いい座標系を見つけると、問題が簡単になることが多く、楽をして多くの結果を得ることができるのだ。